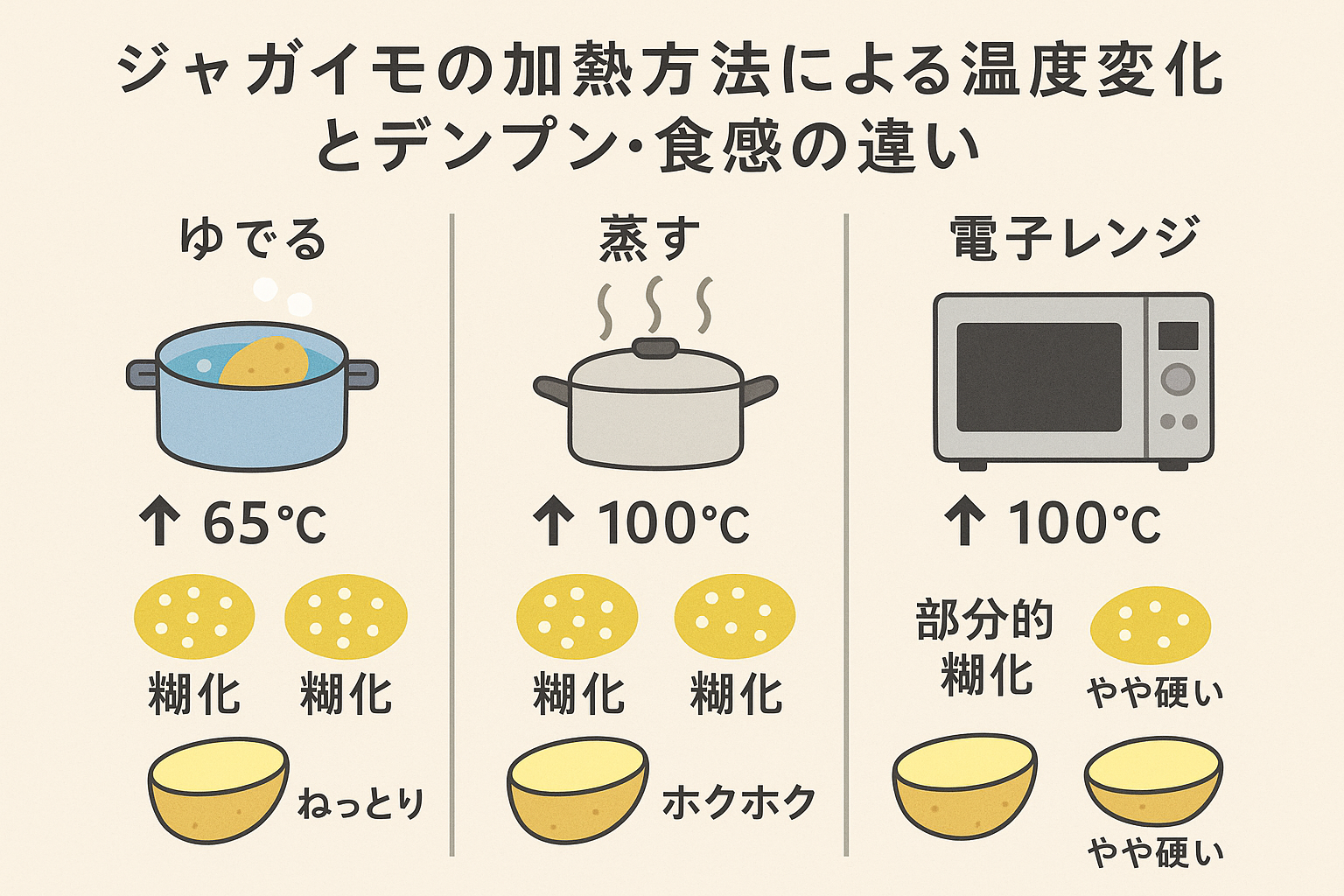

今回は、様々な加熱方法によって起こるジャガイモの温度変化について、詳しく解説していきます!

この記事では、茹でる場合・蒸す場合・焼く場合と電子レンジを使う場合のそれぞれの場合において、ジャガイモがどの様に変化して味と食感に影響を及ぼすのかを掘り下げて紹介していきます!

茹でる場合

ジャガイモは、デンプンが多く蓄えたナス科の植物です。このデンプンを糊化(ジェラチナイゼーション)することで、独特のホクホクした食感を得られます。

ジャガイモの中のデンプンは、約65℃で水を吸って膨張し始め(糊化の開始)、80℃を超えると急速に柔らかくなり可食の柔らかさに近づきます。

一方で、60-70℃付近にジャガイモが長時間止まると、別の現象も起こります。ジャガイモにはペクチンメチルエステラーゼという酵素が含まれていて、この酵素は60-70℃で活性化して細胞壁のペクチンを硬化させてしまいます。この結果、この温度帯で10分以上加熱するとジャガイモ組織が急に硬く締まってしまい、その後いくら加熱しても柔らかくなりにくくなります。

実際の調理でも、ジャガイモを沸騰直前の温度で長く加熱しすぎると芯がゴリゴリに硬く仕上がってしまうことがあります。これを避けるには、最初から水と一緒に加熱を開始してゆっくり温度を上げつつも、50℃前後までの温度帯をなるべく長く通過して甘みを引き出しつつ(後述)、60-70℃付近には極力長く留めないようにジャガイモを加熱を続けることがポイントです。なお、途中で加熱を中断し冷却するとデンプンが老化し、その後再加熱しても完全に糊化できなくなることがあります。

茹でたジャガイモの食感は水分を多く含み、ホクホク・ホロホロと崩れるように柔らかいのが特徴です。特に男爵芋などデンプン含量の多い品種は煮崩れしやすく、茹でると表面から崩れていきます。(これは、細胞間の糊(デンプン)が崩れやすいためです。)

一方、メークインの様なデンプンが少ない品種は煮崩れしにくく、茹でても比較的形が残ります。

加えて、30-65℃付近ではジャガイモ内のβ-アミラーゼ酵素がデンプンを分解して糖に変える作用があり、ジャガイモの甘みが増していきます。(実際、ジャガイモを約10分加熱すると元の2倍以上の糖が生成されることもあります。)意図的に60-70℃で一度10分ほど加熱してから80℃以上で仕上げると、前述のペクチン硬化作用により煮崩れしにくい固めの食感に仕上げることも可能です。

ただし、茹で汁にビタミンCなどの栄養や旨味成分が溶出してしまう欠点もあります。そのため、栄養や風味を逃さない調理法として蒸し加熱がよく用いられます。

蒸す場合

ジャガイモを蒸す場合も、基本的な温度変化の傾向は茹でる場合と似ています。加えて、少量のジャガイモを調理する場合、鍋一杯のお湯を沸かすロスがない分効率的です。

また、蒸すことで水に溶け出す栄養や風味の流出が最小限に抑えられるメリットもあります。茹で汁に旨みや甘みが逃げないため、素材の味をより濃く感じる仕上がりになります。

蒸したジャガイモは茹でたものに比べて若干硬めに感じることもありますが、これは水分を直接まとわない分だけ素材の締まりが良いからです。

焼く場合

ジャガイモを焼く場合(フライパン・オーブン・グリル)、素材の周囲を加熱する温度は180-220℃程度となり、水の沸点より遥かに高くなります。このため、加熱初期からジャガイモの表面は100℃以上の高温環境に晒されますが、実際には素材表面の水分が蒸発している間は気加熱によって温度上昇が抑えられるので、しばらくの間は表面温度も約100℃に抑えられます。

ジャガイモ内部では、デンプンや細胞内の水分が65℃付近から徐々に糊化・凝集し始め、100℃近くになるまでゆっくりと温度が上昇します。

オーブンによる加熱は茹でる場合と違い、熱の伝導が空気によるので熱伝導が穏やかになります。約200℃設定のオーブンで中サイズのジャガイモを焼くと、約1時間で中心温度がおおよそ99℃に達すると言われています。

この間、ジャガイモの表面付近では水分がどんどん失われ、30分以降になると表面は乾燥して温度が100℃以上に上昇し始めます。

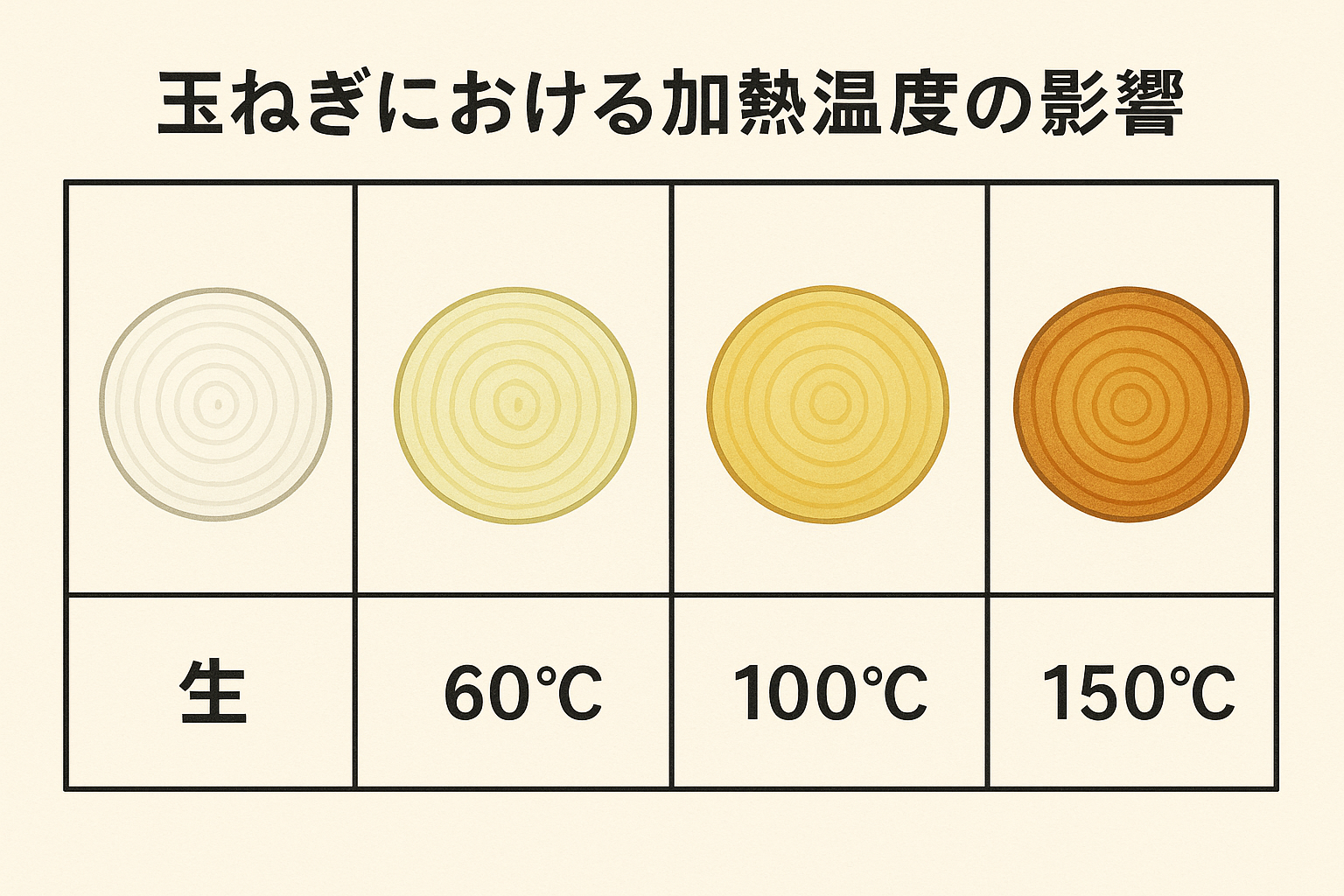

その結果、ジャガイモ表面が徐々に褐色化し、いわゆるメイラード反応によって香ばしい風味と焼き色がつきます。特にジャガイモの皮の部分にはわずかながら還元糖とアミノ酸が含まれるため、高温乾燥状態になるとキツネ色の焼き目がつきます。また、デンプンも乾燥下では部分的に分解してデキストリン化し、これが若干の甘みや風味に影響を与えます。

一方で、ジャガイモ内部は依然として水分が多く、素材の外部から内部へと大きな温度勾配が生じ、表面が高温になる頃ようやく中心温度が80-90℃に到達します。

このため、焼き上がったジャガイモには、水分が飛んでホクホクとした乾いた部分(表面)と、比較的しっとりした部分(中心)が生じます。この食感のコントラストが、ベイクドポテトの醍醐味になります。焼いた場合のジャガイモは水に触れていないため栄養素の流出が少なく、ビタミンCなども比較的残存しやすい利点もあります。

電子レンジを使う場合

電子レンジは、食品中の水分子にマイクロ波(2.45 GHz)の電磁波を照射し、水分子を振動・発熱させることで、食品内部から加熱する調理器具です。

ジャガイモは約80%が水分でできているので、マイクロ波をよく吸収し、内部のあらゆる部分で発熱が起こります。そのため、加熱ムラが少なく短時間で全体を加熱できる点が大きな特徴です。例えば皮付きのジャガイモ1個(中サイズ)であれば、600Wの電子レンジで約4分加熱するだけで茹で上がった状態と同等に柔らかくすることが可能です 。複数個を同時に加熱する場合でも、6分程度を目安に加熱すればほぼ火が通ります。(※電子レンジの機種や出力によりますが、通常オーブンの1/10以下の時間で済みます。)

また電子レンジを使う場合では、ジャガイモの表面から内部まで一様に温度が上昇していきます。茹でる場合・蒸す場合・焼く場合の様に素材の表面から順に熱が伝わる場合、内部が十分に加熱される頃には表面を加熱し過ぎになる傾向にありますが、マイクロ波による加熱は素材内部も同時並行的に温度上昇するため温度差が少なく効率的です。加えて、電子レンジによる加熱後に数分間そのまま素材を蒸らす(余熱で熱を均一化させる)と、より柔らかくなります。素材をラップで包んで加熱することで蒸し効果が高まり均一化します。

一方で、電子レンジによる加熱では素材表面が乾燥しにくいため、オーブンの様な焦げ目や香ばしさは生じません。ジャガイモの場合は、表面の皮は柔らかいままで、水分が抜けない分だけ全体的にしっとりホクホクした仕上がりになります。(オーブンで加熱した時の様なパリッと感や、粉質感は出ません。)加えて、電子レンジによる加熱は素材の水分子を直接振動させるため熱伝導による加熱と比べて即効性がありますが、高温に達すると水分子が飛んでしまい加熱が止まる(温度が約100℃で頭打ちになる)性質があります。このため、電子レンジを使えばいくらでも高温になるわけではないのです。

まとめると、素材表面の乾燥が起こらないためテクスチャーに乏しい点や、大量調理には不向き(個数が多いと順番に加熱する必要がある)という短所もあります 。以上を踏まえ、電子レンジによる加熱は短時間で均一、そして栄養損失も少ない優れた加熱法ですが、香ばしさや食感の演出には他の手法を組み合わせるのが有効です。(例:電子レンジで加熱後に、オーブンで表面を焼くなど 。)

まとめ

本記事では、加熱方法(調理方法)の違いによる、ジャガイモの温度変化について紹介しました!それぞれの加熱方法によって、ジャガイモの温度の上がり方や最終温度、所要時間が異なり、それらがデンプンの状態変化や食感に影響を与えます。

茹でる場合や蒸す場合では、加熱中ずっとジャガイモの温度が約100℃に保たれるため、デンプンはほぼ完全に糊化して柔らかくなり、含まれる酵素の作用で甘みも引き出されやすくなります。仕上がりは、水分を多く含みしっとりホクホクとします。

焼いた場合、内部まで熱が浸透するのに時間がかかりますが、その分中心部のデンプンまでしっかり糊化させるには十分な時間が確保されます。またジャガイモ表面の乾燥によって香ばしい風味と独特のホクホク感が得られます。

電子レンジでは極めて短時間で芯まで加熱されるため、デンプンは効率よく糊化し軟化しますが、酵素反応による甘みの生成は最小限にとどまります。しかし他の調理法と比べても中心までの糊化度合いは遜色なく、むしろ高いほどです 。

総じて、ジャガイモは中心温度が約95-100℃に達することで芯まで生デンプンがなくなり食べ頃になる点はどの調理法でも共通しています 。違いは、そこに至るまでの時間や温度経路が千差万別なため、派生して生まれる風味・食感が多様であることです。

調理科学的には、ジャガイモの熱の通りにくさ(火の通りの悪さ)は主に熱伝導率や含水率によるもので、人参やカボチャ等に比べて中心まで温度を上げるのに時間がかかります 。そのハンデを克服するために、茹でや蒸しでは小さく切ったり下茹でしたりする工夫、オーブンでは予め電子レンジで加熱して時短する手法、電子レンジではラップや途中攪拌でムラ無く仕上げる工夫などが実践されています 。いずれの方法でも、最終的にジャガイモ内部のデンプンが十分に糊化し細胞壁やペクチンが軟化することで、私たちが美味しいと感じるホクホク柔らかな食感が得られるのです 。

コメント